**********************

<<< 胡蝶 (6) >>>

**********************

|

霞みひとつなく乾いた、蒼い夜空に。 白い白い十五夜の月。 この秋は虫の声も、夜露に咲(ひら)く花も、ほんに少なく。 日が落ちても秋の風情には、いまひとつもの足りない気がしないでもないのでありますが。 それでも、日中(ひなか)のあぶるような日差しがないだけ。 夜はこころもち、しのぎよいというものにございました。 「来てくれたんだね」 子(ね)の刻をやや過ぎて。 千の姫宮が離れの茶室に琵琶を抱え急ぎゆくと。 そこには、夕べの若君が、やはり昨日と同じように涼しげななりたちで。 静かに佇んでおいでになりました。 「あ・・・遅くなってごめんなさい。法要のお客様がたくさんお見えで、、、席を立てなかったの」 今宵は、関白さまのお屋敷で法要がありまして。 母屋では、まだ煌々(こうこう)とたいまつが焚かれ、酒宴の賑わいが続いているもようにございます。 手元からなかなか孫娘を放そうとなさらぬ関白さまから、 なんとか、おいとまをして。 たいまつの灯の届かぬこの離れに、こっそりと抜け出してこられた、千の姫宮。 伽羅(きゃら)の香をこうばしく焚きしめた、明るい萩の襲(かさね)。 「・・・・化粧を、してきたの?」 若君のまなざしに、姫はぱっと顔を赤らめて。小さくうつむかれました。 似合わなかったかしら・・・。 法要にことよせ、乳母(めのと)に頼んで薄くお白粉を刷いてこられた、小さな姫。 控えめに紅もさし、眉もきちんと整えられて。 「御法要が、あったから?」 姫はうつむいたまま、おくびを左右に。 「・・・・・そう。」 若君は微笑されると、小さくかたまっておいでの姫のお肩を抱えるようにお引き寄せになり、なにごとか、ささやかれました。 「!」 とたん、ぱっと姫宮のお顔は花が咲いたように明るくなられまして。 「おいで。姫を喜ばせようと思って稽古をしてきたんだ」 若君に導かれるまま、ゆるゆると白い月の光に浮かぶ水琴窟の傍らへ。 ・・・・・『萩が花 咲くらむ小野の』 若君が姫の耳元でささやかれたのは、古今和歌集のなかのお歌のひとつをもじったものでございました。 元歌は、『萩が花 散るらむ小野の 露霜に ぬれてを行かむ さ夜は更くとも』というもの。 萩の花が散り敷く小野に降りた露を踏みしめ踏みしめ、夜更けていとしい想いびとのもとへ通われる殿方の様子を詠まれたものにございます。 「散る」を「咲く」に置き換えての、気の利いたおことばにて。 萩襲ねのご衣裳の千の姫宮を、さりげなく喜ばせてくださったのでございます。 「姫は、どんな音曲が、好き?」 美しげな微笑とともに投げられたその問いに。 姫がいちもにもなくお答えになったのは。 「想夫恋(そうふれん)」 --------今朝がたから、いっしょうけんめいに、お祖父さまから教えていただいた、あの曲。 これしか、弾けないのだもの。 名だたる琵琶の弾き手であられる関白さまからの、じきじきのお教えを受けられたとはいえ、まだまだ、こころもとなきところがあるのは、がんじえない所にございます。 まちがえたらどうしよう、いやそれよりも、他の曲をしようなどおっしゃられたらどうしよう、と思いますと今さらながら心細く。 「想夫恋。よい曲だね。わたしも、好きだよ」 若君のおことばに、ややほっとして琵琶を手に取ろうとされましたとき。 「!!!!」 千の姫は驚きのあまり、その琵琶を取り落としそうになられました。 「あ、あの、、、、、、これは、、、、、!?」 さりさり、しゃりん。 かん、こん、たつん。 つん、とん、かりらん。 ちるりる、しょうん。 水の琴が。 楽を奏で。 水をたたえる地中の甕が。 楽をまろく抱いて響となし。 夫(つま)恋う想いを切なくうたう。 水琴窟はもともと、偶発的な音の集まりにございますから。 それが旋律を奏でるというようなことは、まず、ありえませぬ。 でも。 いま、おふたりを包む水の琴の楽は。 まさしく、「想夫恋」のうたにて。 それは、月夜の乾砂に落ちた涙のしずくのように、姫の胸の中に沁みてゆくのでございました。 *管理人言い訳(汗):すみません。「想夫恋」は

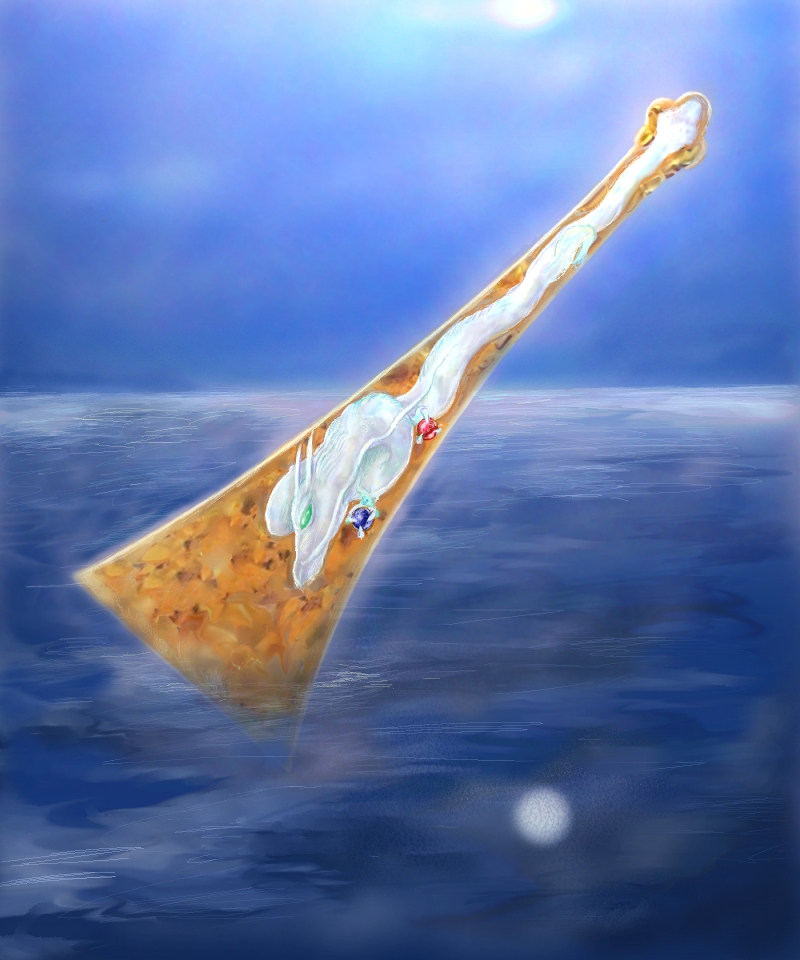

恋人を想う内容の音楽ではありません。ストー リー上の強引な解釈ということで、お許しを・・・ 千の姫宮は。 龍をとじこめた琥珀の撥(ばち)を手に。 誘われるともなく、その水の琴に、 お膝の琵琶を合わせておられました。 水の神様だ。このお方は。 月夜に広がる透明な水音の細波(さざなみ)。 けざやかに冴える撥音(ばちおと)は、水面(みなも)を跳ねる銀の魚。 ふたつの音色がひとつに溶け合うままに。 どれほどのときが、過ぎたのでございましょう。

Kenさま:画

ふと気がつくと。 母屋のたいまつが、灯を落とし。 山の端(は)、西の空には名残の月。 朝が近いことを告げておりました。 あ! 井戸が今にも涸れそうなこんなときに! こんなにも長い間、水琴窟を鳴らしていただいてしまった!!! おろおろと撥を止めた姫を、若君は背からゆったりとお抱きになり。 「よい夜だったね。 水のことは、・・・心配いらないよ。」 驚いて振り向こうとなさる姫の肩口で。 少し、悪戯っぽいお声で、こう、おっしゃいました。 「千の姫がわたしの北の方になってくれるというなら。

明日から、三日三晩、雨を降らせてあげる」 はたして、次の夜から。 ひさかたぶりの激しい雷雨が、都に降り続いたのでございます。 * * * * * |

♪この壁紙は薫風館さまよりいただきました。♪

<INDEXへ> <小説部屋topへ> <胡蝶(5)へ> <胡蝶(7)へ>